都市開発に関わるデベロッパーとクリエイターによって、都市開発事業の共創の場として2019年より始まった「202X URBAN VISIONARY」。渋谷キャストからスタートして各企業の会場をリレー形式で移してきた本企画は、今回が第8回目。周年祭に合わせて1年ぶりに渋谷キャストに戻り、「都市開発のREAL・DIGITAL・VIRTUAL」をテーマに議論が繰り広げられました。

三井不動産、三菱地所、森ビル、東急などの開発事業者と共に、初回から参加している建築家の豊田啓介さんをはじめ、リージョンワークス合同会社の後藤太一さん、日経クロステック・日経アーキテクチュアの山本恵久さんがモデレーターとして、クリエイター向けシェアオフィスco-labを企画運営する春蒔プロジェクト・田中陽明さんが事務局として、パノラマティクスの齋藤精一さんが司会進行として参加。今回は、初参加となる森ビル株式会社の矢部俊男さんの現在の活動を皮切りに、各参加者の関心事を深めて共有し、横断的なアクションへと発展していく内容となりました。

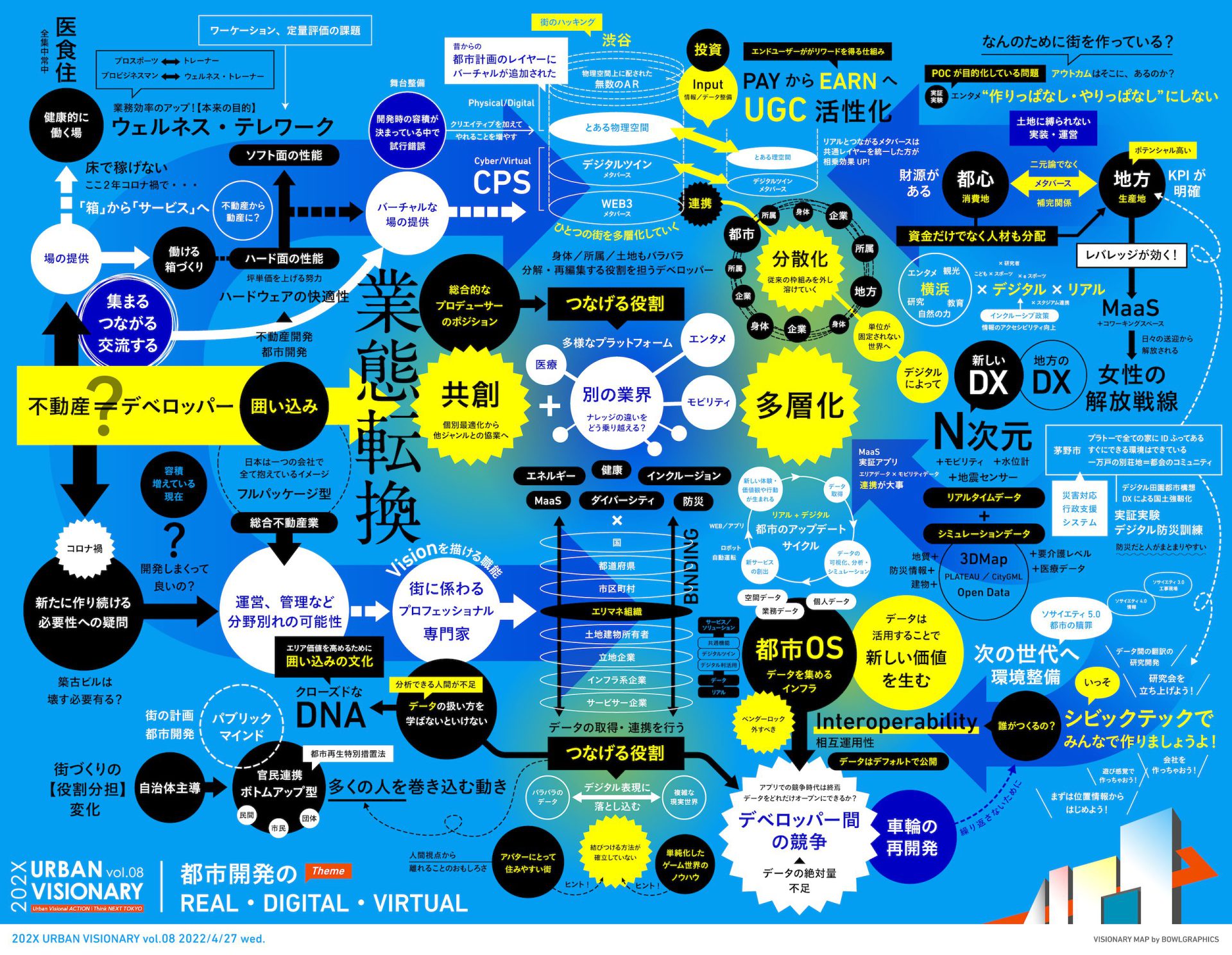

また、今回初めての試みとして、当日の記録をとりまとめたVISIONARY MAPを作成しましたので、ぜひ最後までお目通しください。

※アーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。

【登壇者】

齋藤精一(パノラマティクス主宰)【司会進行】

豊田啓介(東京大学 生産技術研究所 特任教授、建築家、noiz/gluon)

山本恵久(日経クロステック/日経アーキテクチュア 編集委員)

後藤太一(リージョンワークス合同会社代表社員)

田中陽明(春蒔プロジェクト株式会社代表/co-lab運営代表)

雨宮克也(三井不動産株式会社 建設企画部長、三井不動産エンジニアリング株式会社 代表取締役社長)

近江友里恵(三井不動産株式会社 開発企画部)

重松眞理子(三菱地所株式会社 都市計画企画部 ユニットリーダー)

矢部俊男(森ビル株式会社 都市開発本部 計画企画部 メディア企画部 参与)

渡邊彰浩(東急株式会社 沿線生活創造事業部 エンターテインメント事業推進グループ 課長補佐 兼 フューチャー・デザイン・ラボ XRプロジェクト リーダー)

モデレーターの齋藤さんから、まず今回のテーマ「都市開発のREAL・DIGITAL・VIRTUAL」についての説明がされました。このテーマが設定された理由として、前回の第7回が開催されてから約1年の間に、デジタル環境が大きく様変わりしたことがあります。

齋藤:国土交通省が主導する「PLATEAU(プラトー)」(注:日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト)と、整備したデータを使った実証実験の「PoC」がさまざまなエリアで行われました。また、コロナ禍でテレワークが当たり前になってきて働き方や生活が変わり、不動産のリーシングがさまざまな地域に分散し始めました。これまでは不動産や都市計画の中でデジタルツインやメタバース、クリプトのようなコミュニティとトークンの話が語られることはなかったのですが、都市開発にソフトウェアを付けることを横断的に見ていくことが必要になってきました。URBAN VISIONARYではIoTやDXのことも語ってきましたが、今回はもう少しワイドオープンに体験談を交えて語り合いたいと思います。

齋藤さんはセットアップトークとして、不動産分野にDXの文脈をいち早く取り入れてきた矢部さんに、現在実践していることや構想についてのプレゼンテーションを依頼しました。

矢部:現在、「PLATEAU」の国際標準規格「CityGML」を使ったインターフェイスのプロトタイプとして、「災害対応行政支援システム」を長野県茅野市でつくっています。「デジタル田園都市構想」に選ばれた茅野市ではCityGMLを整備してオープンデータを使い、さまざまなシミュレーションを行っています。リアルタイムの情報をIoTと組み合わる一例が、災害対応行政支援システムです。森ビルが開発した無線の地震センサーは、乾電池駆動で1年以上動き、両面テープで建物に気軽に付けられます。茅野市の小中学校には、このセンサーを地面と建物の躯体と屋上に設置してあり、送られてくるデータをCityGML上に表示できるシステムをつくりました。

このCityGML上で、地震発生時の防災訓練をしてみました。任意に地震を発生させ、地震センサーから取得した震度と災害時要援護者の安否確認優先度を表示します。要介護などのリスクをふまえて自動的に計算して、救助する順番を瞬間的に判定するシステムをつくり、消防団なり自治体に提示します。

救助しなくてはならないところが赤い点として表示されます。加えて、学校のセンサーからのデータが表示されます。算定結果と地盤リスクや過去のデータとともに、CityGMLでは建物に築年数や構造の種別がすべてIDで登録されていて、救助でたどり着くことができます。茅野市にある84の公民館単位のリスクコントロールをして、デジタル防災訓練をする仕組みをつくるほか、防災情報に医療データも紐付けることもしています。例えば特別避難所に逃げた人が、どんな薬や医療機器がいるといったプラットフォームとなります。

矢部さんは森ビルで1990年代から、東京都心の街並みを再現した巨大な模型を使い、3Dの視覚情報を扱ってきました。矢部さんは3Dを扱うなかで、CityGMLは建物ごとの属性を持つため、医療や金融、防災といったパラレルの次元の世界が1つのレイヤにまとめられることに気づいたと言います。

矢部:茅野市では地震センサーのほかにも水位計、建物のデータ、要介護者の位置情報、さらにMaaSのクルマとの関連データなどを取得し、n次元でまとめられる可能性があります。地震計は建築研究所の「BRAIN」というシステムを使い、建築研究所のIoTネットワーク技術を活用した土地建物格付けシステムというものをつくり、中間報告が通りました。これは、不動産業界のためといえます。これからは新耐震の建物でも築40年以上が経ちますが、減価償却してからも建物を壊さずに稼げる市場をつくるからです。国土強靭化計画に伴い、建物はn次元で見える化して相対的に比較する段階に入ってきました。また不動産業界はDXにより、これまで知らなかった医療や金融の世界とも仲良くなる可能性があります。

齋藤さんは、これまでの都市開発は不動産開発分野で閉じてしまい、医療やエネルギー、IoTなどのプラットフォームが業界としてまとまらないことが大きな問題であることを指摘。不動産業界がIoTのデバイスやモビリティの実証実験など、関わりのなかった分野を扱う必要が出てきたのが直近2年ほどの状況です。「URBAN VISIONARYとしては、個別最適化というより、シェアできるものはシェアし、共有できるプラットフォームであれば一緒に乗っていくことをベースにディスカッションしたい」と改めて提言します。

齋藤さんはディスカッションのために事前に預かっていた、参加者からの議題を一つずつ挙げていきます。最初の議題は「不動産業からデベロッパーになり、その次は?」というもの。後藤さんと重松さんに、説明を求めました。

後藤:デベロッパーとひとくちに言っても、建物をつくる開発部門は不動産事業の中の一つでしかなく、運営や管理などのさまざまな部門があります。開発すると利益幅が大きいので手掛ける、というこれまでの流れは、コロナもあって「本当につくり続けてよいのか」と転換する兆しがあります。世界的にみると、フルパッケージで手掛けるのは、日本の大手企業くらいです。今後は世界の標準に近づき、巨大な総合不動産業の企業が部門ごとに分かれていく可能性はあります。そのとき、重視する分野の軸足は新規開発以外に移っていくのではないでしょうか。

重松:デベロッパー業という言葉がしっくりと来ないというのは、以前もこの場で言われていましたね。サービス業に近づいていくという議論もあります。一方で「まちづくり」、特に「つくる」という言葉にも最近違和感を感じています。我々の街への関わり方、ポジショニングが大きく変わってきているからでしょう。変化する街に対しては、街の属性に合わせて有機的に活動していくことが必要と感じています。

齋藤さんはこの意見を受けて、街を活用する新しい動きが業界としてみられるのか、山本さんに聞きます。山本さんは、都市再生特別措置法が制定された際、ボトムアップ型のまちづくりでは官民連携で自治体がデベロッパーや市民などを巻き込んで協議会をつくり、街の計画を提案していく動きがあったことを振り返ります。こうした活動が続けられてきた過程で、役割分担に変化がみられているのではないか、と分析しました。

矢部さんは、「社会の新しい動きはオフィスから見られる」と指摘します。

矢部:オフィスのトイレに英語が表記されたのは、金融の自由化によって外資系企業がオフィスに入るようになってから。1988年に男女雇用機会均等法が施行されると、総合職の女性がオフィスで一般的になりました。では、Society 4.0(注:情報社会)から超スマートのSociety 5.0になるときはどうか。これからのキーワードは、対立ではなく「共創」。全部オープンにして一緒にやりませんかということです。

私たちのミッションはハコをつくるというより、働く場所を提供することです。今私は、働く場所で身体が健康になる「ウェルネス・テレワーク」という仕組みを、諏訪中央病院の須田万勢先生とつくっています。プロのスポーツ選手にはプロのトレーナーがつくように、ビジネスマンにもトレーナーをつけるイメージです。身体に付けたデバイスで呼吸を測って食事や睡眠のKPIをとり、ウェルネスな状態を保つ。フロー状態に入りベストな状態で働くことが、デベロッパーの次のキーワードとなるでしょう。

テナントに入るクライアントの経営者にとっては、社員がより稼いでくれることが重要です。具体的には、社員の稼働率が上がり、集中力がアップすること。オフィスビルは社員へのホスピタリティとして、きらびやかにしたり、コーヒーショップや綺麗なお店を付けたりと、目的が次第に入れ替わってきました。そうではなく、働くための仕組みをつくろうということです。今、東急にお願いして、別荘が閑散期となる11月からのコンテンツとして始めようとしています。

齋藤さんは矢部さんの話を受け、「WELL」や「LEED」などの認証は、ハードウェアに関連する指標であることを指摘します。「コロナ禍では、やはり人間や命にいいことをしているところに投資が集まっています。床で稼ぐよりも、住環境を含めて、総合的なクオリティを上げていかなければなりません。ただ、山本さんの言われていたように特措法から、各事業者は個別最適解を追求して囲い込むようになりました。大きな目的を、各社が共有する必要があるでしょう」。齋藤さんは次のキーワードとして、渡邊さんから上がった「街の多層化」について、説明を求めました。

渡邊:現在「XR」つまりクロスリアリティの分野をやっています。1990年代ごろから、約10年の単位でデジタルテクノロジーが暮らしを大きく変えてきました。2020年からは、XR技術が生活を変えると予想しています。東急では10年来、「エンタテイメントシティSHIBUYA」というまちづくりのビジョンを掲げて、AR(拡張現実)と、都市と連動したWEB3、ブロックチェーンのメタバースに取り組んできました。

ARでは位置合わせの技術が発展し、街の至るところでARコンテンツを体験できる環境を整備しています。渋谷キャストの広場でも、豊田さんにお願いして取得した3Dスキャンの点群データを使い、実在の空間を水族館にする実証フェーズを経たところです。都市連動型メタバースでは、KDDIが中心に行っている「バーチャル渋谷」で、渋谷駅周辺を模した仮想空間をリアルと連動させる構想があります。

「SHIBUYA109エンタテイメント」との新たな事業では、海外のブロックチェーンベースのThe Sandbox(ザ・サンドボックス)というゲーム空間内で土地を買い、109を模した空間をつくり運用しています。その中での体験や、ゲーム内で使えるアイテム、ゲームの外でも扱えるNFTアートなど、別の経済圏での収益獲得を模索しています。

街の物理空間にARコンテンツが載ったりメタバースが連動すると、街が多層化し、使われ方が変わってくると予想されます。今後は、ユーザー自身が楽しむコンテンツがあり、その先に都市の経営がある。そのときに、我々がどのレイヤまで関わっていくのか、他の街や遠隔地とどのようにつながるのか、といったことを考えています。

齋藤さんはここで豊田さんに、サイバー空間とフィジカル空間の情報と価値を循環させるCPS(サイバー・フィジカル・システム)について意見を求めます。

豊田:バーチャルだけ、リアルだけでなく、互いをどうつなぐか、どう混ぜるかの選択肢となります。デベロッパーは物理的な領域がメインだったものが、みんなが集まってつながり、交流するシームレスな価値を提供せざるをえなくなります。人間の身体や、所属も土地も場所も分解されるときに、それらすべてを編集する立場がデベロッパーで、CPSを実装するのに最も近い業態ではないでしょうか。

齋藤さんは雨宮さんと近江さんに、これまでの話題への感想と、最近の潮流となっているNFTの実践について訪ねました。

雨宮:レイヤを重ねていくイメージは、実は都市計画のレイヤと同じだなと感じました。また、自分たちの会社は「Real Estate as a Service」といって、ハコをつくる事業から、不動産をサービスとして利用する業態に変わっていくとしています。そのときに、デジタルとの親和性は高い。サービスの実現のため、NFTでコンテンツを展示販売する場を日本橋エリアでつくることを若手中心に取り組んでいますが、評価はまだという段階です。

近江:私は1年前に入社したばかりで、テレビ局から不動産会社に転職したと知人に言うと「何をやるの? 土地を買って高く売るの?」と身構えられることがあります。中に入ってみると、物理的なものだけでなく、形のないサービスやバーチャルも扱うことが分かりました。テレビ業界でいえば、プロデューサーの役割に近いと思います。

山本さんはレイヤの話題に関連して、都心のフラッグシップエリアではレイヤの層がバラバラな状態をどうまとめるかで事業者が苦労していることを挙げ、防災のインフラという共通の目的であればまとまること、またデジタルでラジカルなつくり方ができていることに注目します。それに反応して矢部さんは「地方では特に、DXと女性は大きなキーワード」と返していきます。

矢部:MaaSは当初、クルマを運転できない高齢者を想定していました。でも地方では、女性が公共交通の役割を担っている側面がある。家族の送迎で毎日4時間ほどを費やし、年間で2.4万kmも走っているのです。茅野市では8月から路線バスを廃止し、MaaSに置き換わります。女性たちは「私たちも働ける」と、茅野駅にコワーキングスペースをつくることになりました。NFTも、デベロッパーはアニメーション業界などのコンテンツ産業と組まないといけない。三井不動産も、大正期の日本橋をつくって「鬼滅の刃」と組めば、どれだけ売れるんだろうと思います。パラレルな世界でVRの世界をつくる自由さを活かして、視点を変えていくことが必要ではないでしょうか。

齋藤さんはこの話を受け、豊田さんに「バーチャルの世界でも、仕様を統合してレイヤをつくるほうが効率的か」と意見を仰ぎます。豊田さんは「リアルにつながることが前提のメタバースやバーチャル空間をつくるなら、統一してパイを大きくするほど相乗効果があります。ただ、プラットフォーム自体は多様性があり選択肢があったほうがよい。仕様は統一して公開し、『このデータを集めておけばみんなが共有するところにつながる』というものをまずつくることを、一緒に研究開発してほしい」と訴えました。それに間髪入れずに答えたのは、矢部さんです。

矢部:正直に言うと、渋谷と六本木と丸の内でやろうといっても、もめると思います。ですから皆さん、茅野市に来てください。茅野市は「PLATEAU」「CityGML」の環境が整っています。約1万戸ある別荘すべてにIDが振ってあります。例えば、水道メーターとLPWAの無線通信技術をつなげば、人流データを取得できるでしょう。このメンバーで研究会をつくって、特区でITの実験を行い、データを共有できると思います。そして、盛り上がったことはKPIとしてプリミティブに出しやすい。メタバースも、地方では「地縛霊をつくってみよう」というほうが、観光にもつながるでしょう。閑散期のリゾート地でも、ARでムーミンやおばけに会えるといったら、客が来るはず。僕たちの仕事はレバレッジにあるわけですし、皆さんでやりませんか。

齋藤さんは矢部さんの呼びかけを受け、「バーチャル渋谷」として都心部で実証実験を進めている渡邊さんに「デベロッパーは都心の開発だけでなく、地方の商業施設やホテルも手掛けているので、横のつながりで仕様を合わせてできることがあるのではないか」と質問を投げかけます。

渡邊:都心と地方の両方をやるしかないと思いますが、「バーチャル渋谷」は、渋谷に来たことがある人は分かりやすいですよね。また地方でも都心でも、つくるアセットは一緒で同じ固定費がかかるので、より財源がある渋谷のほうが進むという経済的な構造も関係していると思います。

豊田:都心でコンテンツをつくったから都心だけが受益になるのは、もったいない。土地に縛られて都心と田舎の因果関係が閉じるのではなく、田舎をつくるほど都心が豊かになる、都心につくれば田舎が豊かになるといったことができないでしょうか。

後藤:東京は、食料もエネルギーも輸入して成り立っている街。東京の中だけで完結せずに、視野を拡張したほうがいい。超大手のデベロッパーは、手がけている他のエリアも視野に入れられるし、東京での小さな工夫が他のエリアでも活きてくるはずです。

齋藤:メタバースは今までの収益構造とまったく異なるので、メタバース単体ではビジネス的には破綻します。Web3では、中央主義でなく分散主義のコミュニティ構造の、トークンのような何かが必要です。分散主義がリアルにあるのは地方だと思うし、地方のほうがポテンシャルは高いと思います。地方で価値をエクスチェンジできるのがメタバースであり、もしかするとクリプト(仮想通貨)の構造なのではないかと。デジタル上で都心部と地方を分ける必要はないけど、主従関係として、やはりリアルなところは大事という気がしています。

山本:同じデベロッパーで、地方でしたことを都心でそのまま反映させるという手法があります。デジタルの中でやったものを、リアルの違うところですることも、おかしくないと思います。

重松:地方/都心、リアル/バーチャルという二元論ではないというのは、そのとおりだと思います。都心と地方は単純化すると、エネルギーや農産物の消費地と生産地という関係性がある。働く場所・住む場所の分散、同一モデルの横展開という視点ではなく、それぞれの特徴、資源・資産を活かす役割分担、互いに共存するやり方でどうテクノロジーを活用し日本全体の自立と発展をはかるかという視点でまちづくりを語れるといいなと思います。

ここで5分間の休憩を挟み、後半のトークセッションへと移ります。

齋藤さんは、トークセッションでは「人」の話題に触れたいと、登壇者からのキーワードを紹介します。重松さんが挙げた「デジタルインフラと都市のアップデート」の内容は、人につながっていきます。

重松:リアルとデジタルの融合でどのように都市をアップデート、リデザインしていくかという議論を、大手町・丸の内・有楽町地区のエリアマネジメントでしています。お見せする図の左上で示しているのが、WEBやアプリを通じて人の気持ちや行動が変わるということです。赤字の部分がデジタルインフラを示していますが、空間から得られる人々の行動などの物理層の情報があって、それらを再現性の高いデジタルツイン環境や、都市OSが組み合わさることで可視化し分析、シミュレーションできる。それらによって共感を得られる都市の評価、活動で数値化しづらい部分も共感を得て、理解を得ながら落とし込める。より良いアクションが早く実装されることで、街の景色や体験が変わっていくというループを回すことを表しています。

都市OSとしては、次の図にある「データ利活用基盤」はどこの街でもほぼ同じで、それと上と下をどう組み合わせるか、独自のサービスをどう共通機能化するかで、街の個性をつくるのではないか。そのなかで、情報をどうつなげるかという役割が大事です。ここではエリマネ組織が中心を担うとしていますが、空間データ、個人データ、業務データと、国・都道府県、市区町村、エリマネ組織、土地所有者、企業をうまくつなげる仕組みと推進体制が必要です。

具体例として、大丸有地区で今年「Oh MY Map!」というアプリを展開しました。これは、エリアのイベントや施設データとモビリティサービスのデータを組み合わせて一つのアプリ上に表示することでエリア内の回遊性を向上し充実した街体験を提供するというものですが、エリアに特化した事業者のデータは大丸有版都市OSを通して、エリアに閉じないモビリティサービスデータはMaaS Tech Japanという会社の提供するMaaSデータ統合基盤を通しており、基盤間連携をして、アプリとダッシュボードにデータを連携しています。ここで重要なのは、事業者同士で合意形成して、都市OSにデータを提供してもらうこと、それによりデータの共通化や連携が図られ次のサービスがスムーズに展開できる。これらがデジタルインフラとなり、都市が活性化していく。デジタルインフラの整備・活用には事業者同士で合意形成していく仕組みと担い手が必要ということだと思います。

我々デベロッパーと言われる者がこういった取り組みにどのように活きるかですが、職能を活かした役割として、5年10年20年の尺で未来のビジョンを描くことだなと思いました。いろんな人がまちづくりに関わるとき、つないでいくことと、足元と長尺の両方を描く職能が必要です。

齋藤さんは話題に上がった「都市OS」をつくるときの問題点について言及します。「特定のベンダー企業によってフォーマットが決まり、エリアごとに異なっていると、共通フォームができません。データを出すときには、デフォルトでオープンにしなければならないでしょう。競争に関わるもの、例えばデータをどうマイニングしてサービスに落としていくかは各社のIPとしても、OSの部分の共有は絶対に必要と思うのですが、いかがでしょう」。それに答えたのは、雨宮さんです。

雨宮:共通の、となると公共セクターが牽引したほうがスムーズだと思います。都市OSは、もはやインフラになっていますから。デベロッパーやクリエイターが地区環境の差になっていて、デベロッパーはツールとしてどれだけデータをオープンにするかで競争すればいい。充実しているところではビジネスが花開き、結果的にエリア価値が伸びる。その結果として不動産企業の価値も上がるというイメージをもったOSをつくるのがいいと思います。

齋藤さんは続けて、柏の葉などで、早い段階からスマートシティに取り組んでいる雨宮さん、また渡邉さんに、データの扱い方について訪ねました。

雨宮:難しいですが、一般に大家業は情報をクローズすることで自分たちの利権を守ってきた歴史、DNAがあります。エリアでDXを取り入れてデータを扱うときでも、囲い込みのほうに行きがちと思います。個人に帰属するデータをまちづくりにどのように活用するか、という原点を確認することで、我々も新しい考え方、新しい情報と知識を集めるようになってきました。これからはデータの扱い方でも、変化が起きるはずです。

渡邊:物理的に付けたセンサーなどの一次データはあっても、不動産の人にはあまり馴染みがなく、分析する人がいないという課題はありますね。昨年から東急では、デジタル人材、エンジニアを積極的に採用しています。

豊田:データを自分たちで扱える範囲は、肌感覚ではまだ片手で扱える程度です。モノに変化するときにはどういうものをどう組み合わせるか、それがどういうレイヤで階層をもっているのか、構造をどう現実と組み合わせるかといったことは、全然つながっていません。そこに大きなギャップがあって、専門の学問や技術に落とし込むことが顕在化していないし、投資もできていません。今自分が持っている研究室ではゲームを都市に使い、ゲームエンジンのもつポリゴンに行為や階層性をあらかじめ埋め込むとか、群を一つの単位として制御するようなことをしています。ゲームのように単純化した世界のノウハウを、バラバラで複雑な現実世界でデジタル表現に落とし込むきっかけにすることには、大きな可能性があります。一方で、デベロッパーはモノや集団世界をつなぐノウハウを持つので、もっとつなぐことを進めればいいと思います。

齋藤:そこですごく思うのは、重松さんが挙げた「DX=人」というキーワードです。「そもそも築古ビルは壊す必要があるのか」「更地にした時点で、その場の文化がすべて流れてしまうのはよいのか」といった疑問があります。そこで近江さんへ聞きたいのですが、これまでの不動産では、「坪単価はこれくらいで、一体開発だとペイできる」といった古い方程式が定着しています。これからは床だけで稼ぐのが難しくなり、違う方程式が出てくる。そのときに「何をしたいか」「どうあるべきか」というアウトカムを議論して設定する必要がありますよね。

近江:三井不動産も、会社として変わろうという過渡期にあると思います。自分のようにメディア出身の人など、さまざまな背景をもつ人を採用して混ぜようという機運があります。ただ、デベロッパー業界でバーチャルを取り入れるとき、自分たちの利益だけを考えて自社のコードをつくりすぎるとガラパゴス化してしまい、「本当の目的はなんだっけ」となりますよね。業界としての新しい枠組みは、必要と思います。

齋藤:田中さんも、プロジェクトで与件が決まった状態で相談が来ることがあると思いますが、いかがでしょうか。

田中:おおもとの与件が変えられないなかで、苦しみながら試行錯誤することはありますね。でも工夫して、建物の中での必要性を理解してもらえれば、パブリックに帰する面白い空間はわりとつくれるなと実感しています。渋谷キャストでも、この界隈では最も広い広場をとることができました。どうしても容積を確保しないといけないというときでも、やり方次第でクリエイティブを加えられると考えています。

齋藤:再開発で「スーパーシティ構想」「PoCビジネス」と掲げていても、その先に何を実装するのかが見えていないものが増えているような気がします。URBAN VISIONARYで繰り返し言っているのですが、もう一度「人間中心」というところ、「何のためのまちづくりか」に立ち戻らないといけないと思うのです。テクニックとしては例えば前面道路を皆で共有してパブリックスペースを設け、地権者が変わっても保持できるような仕組みを、データを含めて考えていかないといけないでしょう。

そして齋藤さんは次のトピックへと話題を移しました。「デジタル×エンタメ」というキーワードで、近江さんから出されたものです。近江さんの説明から、デジタルとエンターテイメントの親和性が語られます。

近江:今、横浜スタジアムの隣の複合施設に関わっています。横浜スタジアムをもつDeNAと一緒に、横浜の新しい文化を生むプロジェクトです。大きなテーマは、「エンタメとデジタルとリアルの掛け合わせ」です。

女性の目線からすると、横浜はハイヒールでデートに行きづらい街です。みなとみらいに行き、山下公園で海を見て、中華街まで行く。関内や野毛なども面白い場所ですが、それぞれがちょっと遠いのですね。そこで今、「グリーンスローモビリティ」としてCO2を出さない小さな車を回遊させるMaaSを検討しています。デジタル×エンタメでは「ライブ・ビューイングアリーナ」を考えています。スタジアムと連動して大画面・大音量で楽しめるアリーナ施設で、eスポーツの大会や音楽ライブの中継会場としても利用する。そして「エデュテイメント」として、教育とエンターテイメントとデジタルを掛け合わせたスポーツエンタメ施設を考えています。子どもたちがデバイスを付けて運動して、身体能力を測れるといったコンテンツです。また、新産業創造拠点として、世界の研究の様子を間近に見ることができるインキュベーション施設をつくろうとしています。

横浜は古くからあるレンガ造りの街で、交通の結節点で行政も近くにあり、そこにデジタルを持ち込むので、街全体がデジタルに取り組む場所になればいいと考えています。例えば「インテリジェントフレーム」は、雨水を吸い込むテラスをつくり、そこに電源やWi-Fiを備え、水量や気温を観測するようなシステムで、環境の状況をリアルタイムで観測します。状況に応じてキッチンカーを持ってきて、マーケットやイベントを開催できるようにする。街区のいろんなところに置いてAIカメラで解析をしたり、環境モニタリングしたり、人が街区に満足しているのかも測れるといい。横浜には海外の人も多く住むので、デジタルを活用したインクルーシブなまちづくりも進めたい。例えばデジタルサイネージで、複数の言語で災害情報や街のイベントの情報を発信したり、車椅子や目の不自由な方にも音声などで危険などを伝える仕組みを取り入れたいと思っています。

齋藤:エンタメは、けっこう大事です。実証実験では、熱量高く参加してもらいやすい。ただ、エンタメは持続性が難しいのですね。連続して売っていくのか、一度捉えたものをインフラ化していくのか。コミュニティも含めて大事だなと思います。

そこで、次のキーワードとして「インターオペラビリティ(相互運用性)」の話を渡邊さんに振りたいと思います。いろんな人が使うことでデータは溜まっていくし、エンタメは相互作用的なものがあることが特徴だと思うのですが、いかがでしょうか。

渡邊:メタバースはつくりっぱなしが多い印象で、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活性化が重要だなと思います。フラッグシップ的なものだけでなく、ロングテールにも目線を置いて、ニッチな経済にどうアプローチするかが大事です。メタバースでは「いかに購買させるか」という考え方がヨーロッパでは強いと思いますが、これからはどちらかというと、エンドユーザーが稼ぐ場になるのではないかと考えています。

「研究開発に支援を」という話では、僕たちはどちらかというとアウトプットのサービスに対して支援や投資をする観点が強いと思います。でも先ほどの話のように、けっこうな量の一次データを持っているので、インプット側にも目線を向けて支援していくことが必要です。こうしたことをしていけば、メタバースは放置されずに活性化するのではないでしょうか。

インターオペラビリティについては、縦のレイヤを誰がどうマネジメントするのかということと、街をまたいだ横の連携では、現場ではデジタルのプラットフォームが握られているなかで、どういう仕組みをつくるかが関係します。相互運用にはさまざまなパターンがあり、金融ではSWIFT、不動産取引ではレインズ(REINS)、私鉄ではPASMOなど、それぞれから学べる要素があると思います。

齋藤さんは今回の話題についてまとめつつ、一つの提言を行い意見を求めます。「デジタルに求めているファンクションと、持っている社内とアウトソースのナレッジには、各社で差があるようです。またメタバースやデータ運用、人とエンタメの話もあり、それらを行政にゆだねて、ガイドライン策定で条例化するというのにも疑問があります。それで、例えば各社のメンバーがシビックテック的な団体をつくってデータのプロトコルを合わせていき、コミュニティの中にいる人は、誰もがそのデータを使える。そうしたフォーマットとプラットフォーム、データのフローを、民間が集まってつくるのがいいのでないでしょうか?」

後藤:そのやり方がいいな、と思います。地方では、自治体と地域の教育研究機関が本気になれば相当のことができます。東京は大きすぎて都庁単独でも個々の区役所だけでもインパクトあることはできませんから、大連合をつくればいいのかなと。齋藤さんが「所属する企業の看板を外そう」といつも言われているのは重要で、一人ひとりがデータやデジタルに関して基礎的な知識を付けていく先に、都市が変わっていくという順番しかないと思います。

雨宮:データのプロトコルの話はおおいにあると思います。データはオープンに活用することで付加価値を生む。囲い込み戦略からシビックテックの発想に切り替えるときに、いよいよ差し掛かっているのではないかと思います。

近江:「デベロッパー連合」で仕事として捉えると、構えてしまいます。大学横断のインカレサークルのように、会社横断でデベロッパーのまちづくりに関わる人たちが本気でVRやメタバースで遊ぶとどうなるか。そこから始めるのもいいのではないでしょうか。

渡邊:会社をつくればいいのではないかとURBAN VISIONARYでは毎回思っていました。「こういうことをしたらいくらかかる」とか、「こういうデータがあるよ」とか、「こういう人がいるよ」とか、数珠つながりで広がっていくと思います。

田中:矢部さんは、デベロッパーはレバレッジを効かせるのが大切と言われていました。都心と地方のギャップをレバレッジとして捉えると、超大手のデベロッパーが地方も手掛けながら都心を開発することが必須です。そのとき地方の人材不足には、都心の人材を分配していく。こうした活動が、今後の日本の趨勢を決めていくのではないかと感じます。

重松:新しいサービスを生み出すには、さまざまなレイヤのいろんなジャンルのデータをつなぎ合わせなければなりません。その役割を担う様々なステークホルダに、一歩を踏み出す必然性が共有されていないように感じます。必然性としてのキラーアプローチは、災害時の対応、ロボット・移動体、バリアフリーです。現在エリアマネジメントで取り組んでいますが、メジャーなパイを持っているデベロッパー同士がこうしたデータの種類をつなげられるように牽引すると、さらに進むでしょう。もう少しカジュアルに一歩を踏み出す案として、各社が運営している施設等のホームページに掲載されている店舗情報に位置情報をふって情報の更新をすれば、囲い込む必要がないデータベースがみんなに展開されていくでしょう。

矢部:デベロッパーは「日本を幸せにすることをしてきたのか?」を問わなければいけません。東京一極集中でキラキラしたものをつくってきましたが、新幹線や飛行機で吸い上げてきた結果、貧富の差が生まれて地方では食べられない子どもがたくさんいる。幸せの総数でみて、次の時代にどう考えるかというタイミングであることに間違いありません。

だから、茅野市で新しいテストをやってみましょう。社団法人が大変であれば、「蓼科アーバン研究会」を立ち上げれば、すぐに活動を始められます。

山本:民間主導型の公民連携では、パブリックマインドをもつ民間セクターが公の代理人になる仕組みをどうつくるかが、鍵となります。公共性をもつことや発注では最終的に一般ユーザーを巻き込むため、信頼性を得ないと止まってしまう。この数年で、民間主導型の公民連携で、河川周辺や公園、道路などの公共空間活用が一気に進みました。そのとき、デジタルを使えば家賃や使い方がフレキシブルになるという話もあり、研究会でも公共と民間がどう汲んでいくのかが見えてくるといいなと思います。

豊田:矢部さんの話は本質的なものです。企業や都市という単位に閉じてしまうと、なかなか解決できていない問題がある。一方でデジタルは枠組みを溶かして、単位を企業や賃貸などの固定された整数ではなくします。その面白さをどれだけラジカルに使えるか、どう発想を変えられるのか。社員の所属が一部違うといったことはあっていいし、地方に住む基盤をデベロッパーがつくっていくところにもつながるでしょう。さらに言うと、デジタルエージェントでアバターに行きやすい街、ロボットにとって認識しやすい街のような、人以外の視点で行きやすい街として考えるときに、これまでと違うルールやシステム、つなぎ方の可能性が見えてくるでしょう。共同でプラットフォームをつくるのは、いいと思います。

齋藤さんは皆さんの発言を受け、「なんらかの任意団体はつくるということで始めたいと思います」とまとめました。田中さんも「新しい風が吹きましたね。URBAN VISIONARYも続けたいと思っていますので、次回またセッティングをしましょう」と次につながる提案をしました。

具体的なフィールドで、企業の垣根を越えた活動が始まる胎動を感じられた、8回目のURBAN VISIONARY。次回はどのような活動が報告され発展していくのか、今から楽しみです。

Text:Jun Kato

Graphic:Bowlgraphics(TOKUMA)

Photo : Keishi Sawahira